A história da geografia, é a história da confusão entre o modelo e a realidade. Franco Farinelli

A Geografia, através de seu “método”, abrigou desde sua origem um campo de tensões entre o discursivo e o iconográfico. Como lembra o geógrafo Derek Gregory (1994), a Geografia sempre valorizou a “visão”, como o sentido por excelência para sua realização, e consequentemente, desde o inicio, se identificou com as práticas da cartografia. Entretanto, seus interesses sempre foram muito além da paisagem e da sua representação, comportando tanto uma “teorização” sobre esta visão, quanto uma reflexão sobre sua descrição discursiva, e sobre as técnicas para sua representação direta ou simbólica.

A valorização de um “enquadramento científico”, fundamentado nas artes do quadrivium, se conjugava perfeitamente com a orientação iluminista de intelectualizar a Natureza, por meio da catalogação sistemática de toda a sua diversidade e da representação fidedigna e matemática de sua forma figurativa. Este “enquadramento” realçou também a primazia do sujeito diante do objeto: por seu recuo “científico” emerge um “sujeito racional”, único capaz de poder apreender o “todo”, lhe atribuindo uma “ordem”, uma “ordenação” racional.

A Geografia moderna é uma das principais co-autoras desta “maquinaria da representação”, com resultados pictóricos ou tabulares, segundo uma “Razão Classificatória” [Tort, 1989], que submeteu o discursivo a uma metamorfose radical, e que quase o reduziu nas últimas décadas ao papel de simples comentário sobre o “indispensável” conjunto de mapas e tabelas, que compõem um trabalho qualificado como geográfico.

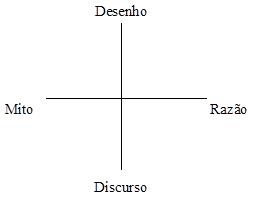

Nesta linha de pensamento, o geógrafo Franco Farinelli desenvolve uma tese estimulante. Segundo ele, desde a origem, dois eixos ortogonais estruturam o pensamento geográfico: o eixo horizontal pode ser considerado como a dimensão “epistemológica”, própria ao conhecimento; o eixo vertical seria a dimensão “metodológica”, inerente aos meios constitutivos e expositivos. Sobre o eixo horizontal a razão se opõe ao mito (a abstração à autópsia); sobre o eixo vertical, o desenho (o iconográfico) se opõe ao discurso (a literário). Horizontalmente, de um lado, a visão mítica prefigura a significação social da geografia, e do lado oposto, a abstração imposta pela racionalidade impõe uma visão utilitarista. Ortogonalmente, sobre o outro eixo, o discurso prefigura o literário (o verbo), e o iconográfico, o mapa [apud Torricelli, 1990].

Segundo Farinelli, a Geografia contemporânea “colonizou” o discurso. Para demonstrar sua tese, utiliza uma imagem tirada da interpretação do fragmento de Phérécide (filosofia pré-socrática do século VIII-VII AC). O mapa se apresenta como um “véu” jogado sobre o mundo, no qual está “bordado” o desenho da Terra. O “véu” significa, de certa forma, a passagem entre a representação da Terra (enquanto esferoide projetado sobre o papel) e o mundo (ontológico, próprio ao homem). Do mito à carta, do quadrante superior esquerdo da figura acima, ao quadrante superior direito, dissimula-se qualquer modelo de interpretação; a carta se constitui em uma imagem objetificante da “realidade geográfica”.

Nesta teorização, também o geógrafo Gearóid Ó Tuathail (1994) procura resgatar uma visão crítica, que possa oferecer e explicitar uma re-valorização do discursivo, favorecendo um equilíbrio entre ele e o iconográfico, ou seja, “um novo grau de politização para a compreensão da Geografia, e um novo grau de geografização para o estudo de políticas globais”. Salienta ainda, a necessária problematização do significado da Geografia, e suas consequentes implicações para a compreensão, a localização, e a delimitação de seus conceitos-chaves e de seus instrumentos básicos.

Dentre esses instrumentos, o mapa é indiscutivelmente um dos que se destaca como um “retrato”, onde se congela o dinâmico e se homogeneiza, segundo uma sistema classificatório, a paisagem naturalmente heterogênea. O mapa, produto de uma visão estruturalista, é uma construção geométrica. Sua espacialidade é a de um “grafo” matemático, de formas e figuras em um espaço euclidiano, isotrópico, e abstrato. O mapa estruturalista pode ser compreendido como um produto matemático, uma grade geométrica bidimensional do mundo, um “grafo” fixado e acabado, uma figura estável, uma composição linear de um mundo.

Em contraste com a leitura estruturalista de um mapa, existe uma proposta de leitura do mapa como um “tecido”, em sintonia com a própria palavra latina original, mappa. Mapear seria escrever ou tecer um produto textual ou têxtil, um “geo-grafismo”, onde o hífen denotaria o indeterminado, o que recusaria qualquer fixação matemática; revelando também um movimento que desafiaria a redução a qualquer flatland bidimensional.

Radicalizando desta forma a compreensão deste instrumento básico, o mapa, Ó Tuathail revitaliza o estudo da “Geo-graf-ia”, como o estudo da projeção interminável de “geo-grafismos”, “mapas de significado”, pelo ato de (re)produzir um “gráfico”, ou “tecido”, ou “texto” de um sistema-mundo. Reconhecendo a articulação original entre discurso e figura, entre texto e mapa, nesta (re)produção do conhecimento geográfico, os temas tradicionais da Geografia são passíveis de serem passados pelo crivo do processo crítico que os desconstroem/reconstroem, e os deslocam/relocam.

Em um magistral estudo sobre a carta, abordando seu enfoque teórico ao longo da história, o historiador Christian Jacob (1992), promove uma reflexão sobre o entrelaçamento entre mapa e texto, tão presente literal e iconograficamente nos mapas da Renascença, e discorre sobre sua desunião posterior, fruto de um processo de normalização progressiva, que levou mapa e texto, a se constituírem como objetos totalmente distintos um do outro. Entretanto, a autonomia da carta em relação ao livro não rompeu com sua pertença à um universo de saber essencialmente discursivo.

O conflito entre o legado simbólico de um mundo antigo, esvanecendo diante da ciência emergente e da forma cartográfica em busca da precisão, se fazia ainda sentir na arte renascentista de produção de mapas, enriquecendo as cartas com todo o tipo de textos, símbolos e cores, que atualmente seriam qualificados como “ruídos” indesejáveis em uma representação cartográfica.

Entretanto o questionamento que Jacob coloca de inicio, não é este, mas justamente: afinal de contas, o que é o mapa? Questão geralmente sem uma resposta direta, pois é costume se definir o mapa como imagem de um “outro”, que não é o mapa. Esta dificuldade revela, no entanto, um aspecto da natureza do mapa: a condição de sua eficácia intelectual e social está nesta sua qualidade de “transparência”: esta sua “ausência” de ruído, que possa interferir no processo de comunicação. Desta forma pode-se definir o mapa como um significado sem significante; o mapa se esvanece na operação visual e intelectual que desdobra seu conteúdo.

O mapa não é portanto um objeto, mas uma função. Uma função que tem seu ponto de partida aquém do momento em que o mapa em si é consultado, ou seja, ao se ocultar enquanto “veículo” de um saber, o mapa continua a atuar como um mediador interposto entre o espaço e sua representação, uma “ilusão” construída laboriosamente segundo uma Weltanschauung, um contexto sócio-político, procedimentos técnicos, convenções gráficas e artifícios visuais. A tenta retratar esta atuação peculiar da carta, enquanto instrumental de visualização, simbolizado por um “óculos”, posicionado diante de seu usuário, por uma prévia construção de um “geógrafo”, que, desta maneira, “pesca”, “apreende” o olhar do usuário, em lugar de uma visão direta do mundo, inapreensível em escalas geográficas menores.

C. Jacob percorre também com muita erudição em seu livro, a etimologia dos termos mapa, carta, tabela, figura, imagem e descrição, mostrando seus significados originais, altamente correlacionados; o que denota o equilíbrio primevo entre forma discursiva e iconográfica. Do exame léxico destes termos, se destacam algumas considerações pertinentes e de interesse:

• a carta não tem um nome próprio que a designe em sua natureza paradoxal de objeto e processo; a metonímia é a regra para nomeá-la, ou seja, o suporte ou a mídia, como se designa hoje em dia, é que a identifica;

• o contexto, o processo de construção e representação e a competência intuitiva de interpretá-la, permitem compreendê-la em sua natureza sintética e sincrética;

• por sua finalidade e etimologia, a carta se aparenta a um documento formal, com todos os recursos textuais, tabulares e gráficos, uma descrição pictográfica da Natureza, voltada geralmente para gestão de um território.

O “Sistema de Informação” qualificado como “geográfico”, se oferece como o gerador por excelência da “carta digital”, um produto paradoxalmente distinto e, ao mesmo tempo, “mimético” do mapa geográfico clássico. Esta “carta digital” conjugada com todo o artifício disponibilizado pela informática moderna, fascina e cativa especialmente por sua imensa “elasticidade”, sua “regenerabilidade” quase instantânea, sob novas e múltiplas aparências, e sua “conformidade” imediata aos desígnios e à retórica de seu criador.

A carta digital, desta maneira, vem se insinuando na pesquisa de natureza geográfica, com toda força e todo apelo que goza a informatização geral das disciplinas científicas, em seu trabalho mais essencial. A ação combinada, dentro da Geografia, de técnicas diversas como o SIG, o processamento de texto, a editoração eletrônica, a multimídia, e outras tantas com base na informática, oferecem a possibilidade de criação perpétua de resultados antes inimagináveis.

Os produtos resultantes da plena informatização da Geografia, enquanto artefatos comunicacionais, produtos “fáceis” de uma tecnologia que reverencia a aparência, geralmente não guardam qualquer conhecimento a montante de sua construção, não “colecionam” saberes como os produtos geográficos do passado. “Travestis” dos mapas renascentistas, as cartas produzidas pelo SIG através da exploração ativa do pesquisador, encantam e estimulam, não apenas pela diversidade de caminhos que se abrem para sua interpretação, pela modelagem e simulação digital, mas, ainda mais, pela disponibilidade de intervenções rápidas e efetivas sobre o próprio discurso e sua representação cartográfica.

O geógrafo Michael F. Goodchild (1995) é um daqueles que considera prejudicial a metáfora do mapa para a evolução do Sistema de Informação Geográfico. Pelo fato de ser uma metáfora que determinou originalmente a própria visão e modelagem da base espacial digital, como uma coleção de layers, as limitações inerentes ao mapa em “papel” são transpostas para o SIG, tais como: a bidimensionalidade, o retrato estático no tempo, a incapacidade de representar, além da posição física dos objetos com seus atributos e suas relações espaciais, a interatividade entre os mesmos.

Em breve, não há portanto porque se surpreender, se o “Sistema de Informação” qualificado como “geográfico”, pela valorização ostensiva e produção “a la carte” de mapas, venha a “determinar” uma nova “forma” de mapa, combinando o poder da “realidade virtual” com todo o avanço que vem se processando a nível de sensoriamento remoto. Ainda se vive a “primeira geração” de mapa digital: uma mera transposição do mapa em papel, analógico, para o mapa eletrônico, digital, que já oferece um imenso potencial de manipulação pelo computador.

A informatização para garantir sua conquista seguiu, como tudo, a “lei do menor esforço”, ou seja, buscou inicialmente substituir o papel ordinário pelo “papel eletrônico”, reproduzindo sobre o “Sistema de Informática” os mesmos processos e objetos que as pessoas já estavam acostumadas a lidar. A dificuldade agora, e à frente, é abandonar a metáfora do papel, do formulário, do mapa, da planilha, substituindo-os por novos “objetos informacionais”, de maior potencial cognitivo e operativo, segundo os especialistas.

Nesta direção parece se situar o trabalho do geógrafo Roger Brunet (1980, 1990), e do grupo GIP-Reclus, ao propor toda uma nova linguagem para mapear a organização espacial da Sociedade. Segundo Brunet, o que denominou de “chorèmes” seriam o novo “alfabeto do espaço”, único capaz de fazer face a atual organização do espaço, enquanto obra humana. O espaço a que Brunet se refere seria uma dimensão intrínseca da Sociedade, que se revela não apenas através das formas visíveis e materiais da ação antrópica sobre a Natureza, mas também se organiza por campos de força, fluxos que só a análise geográfica pode desvendar.

Brunet defende uma concepção de espaço geográfico, distinta de espaço natural desde sua origem, pela própria relação principiadora Homo-Natura. Partindo de uma espaço geográfico de natureza social, cujas formas e estruturas provêm do “fazimento” humano, Brunet identifica processos de construção deste espaço: a apropriação, a exploração, a comunicação, a habitação e a gestão. “Atores do espaço”, mobilizados por estes processos, produzem e consomem o espaço geográfico, por sua atuação consciente ou não.

Para Brunet compete ao geógrafo estudar os espaços concretos e o espaço geográfico, este último uma abstração, conforme conceituado, onde se podem analisar, identificar e verificar as leis do espaço. Não se trata, segundo Brunet, de um espaço matemático, nem geométrico, nem físico, mas de um espaço das “formas” e das “estruturas” que ordenam o espaço da Sociedade. Os “chorèmes” (termo inventado por Brunet a partir do radical grego khorê, de corografia), seriam as unidades elementares que permitiriam representar qualquer espaço, em qualquer escala, garantindo a necessária articulação entre o espaço geográfico conceitual e o espaço concreto, solucionando a velha querela entre o nomotético e o idiográfico na Geografia.

As posições de Roger Brunet, embora revelem um trabalho e uma longa reflexão, ensaiada desde o inicio dos anos 70, e possam significar uma tentativa válida de avanço no pensamento geográfico, sempre sob o desafio das questões que se colocam sobre a relação Sociedade e Natureza, estão sendo combatidas por geógrafos de peso como Yves Lacoste, que até fez questão de dedicar um recente número da revista Herodote à crítica da proposta de Brunet, e do próprio Sistema de Informação Geográfico.

Preocupado com a proliferação “perniciosa”, inclusive no ensino, de representações “coremáticas”, Lacoste toma posição de denúncia contra a “banalização” da Geografia através da avalanche de esquemas metafóricos, com base nos ditos “chorèmes”. Confundindo esquematização com modelação, démarches que traduzem atitudes intelectuais muito diversas, os seguidores de Brunet tentam impor um modelo único, incapaz de apreender a diversidade de fenômenos espaciais tratados pela Geografia, e que sobressaem de categorias científicas bastante heterogêneas, segundo Lacoste.

Toda esta especulação se justifica pelo firme propósito que se tem de “destocar” as “raízes” do qualificador “geográfico”, apendado ao “Sistema de Informação”, cuja natureza se tenta investigar nesta dissertação. O que me parece claro é que, certamente, estas “raízes” estão em um sítio muito além daquele dominado pela “famigerada” corrente quantitativista na Geografia, e, em especial, do objeto e do método por ela proposto.

O poder da racionalidade imposta pela informatização à Sociedade, à Natureza e à sua relação, semeou e colheu em diferentes “sítios”, em diversas disciplinas científicas. A “corrente teorética-quantitativa” foi na Geografia um destes “sítios”, que enfrentou uma forte reação por parte do status quo, e de novas correntes que também se afirmaram à mesma época de sua “semeadura” e “colheita”.

Sua ressonância à informatização da Geografia deixa apenas transparecer uma certa disposição, e até interesse, que todos os ramos da ciência passaram a ter após a segunda grande guerra, pela apropriação do poder computacional oferecido pela informática, sem se dar conta que, junto com o mesmo, se impunham métodos e técnicas de sistematização do pensamento e dos dados, justamente para que fosse possível qualquer processamento, análise e produção de resultados, com aquela tecnologia.

A opção por mencioná-la, mesmo que tão sucintamente, responde apenas à necessidade de contestar a visão corriqueira de associá-la com a emergência do SIG. Esta associação tão comum, talvez se justifique pelo fato de vários de seus principais expoentes intelectuais terem migrado de suas bases originais, e passado a integrar as “fileiras” dos fervorosos adeptos do Sistema de Informação Geográfico.

Concluindo, a afinidade com o método geográfico, visto sob o ângulo de sua intensa associação com o mapa, pode ser uma das razões que explique o qualificador “geográfico”, dado especialmente o caráter propositalmente “mimético” adotado pela insinuante informatização, em seus estágios de “conquista”. Entretanto, ficam em aberto muitas questões para serem melhor aprofundadas, tais como:

• a partir de um certo limiar de apreensão cognitiva do espaço, para compreender o espaço geográfico, o observador necessita assumir uma posição privilegiada que lhe confira uma visão ortogonal deste espaço, enquanto um mosaico de áreas diferenciadas; desde a antiguidade, que o “analógico” do mapa tradicional bidimensional vem tentando estabelecer a proporção justa de traços, cores, símbolos e textos, para a representação do multidimensional em uma Flatland, de onde se deve empreender um processo de reconstrução, onde memória e imaginação assumem um papel ativo; com a carta digital, ainda comumente estabelecida pela desconstrução/reconstrução do mapa tradicional, mas oferecendo a partir de então inúmeras possibilidades de “manipulação”, estaria se constituindo um novo arranjo epistemológico pessoa-mapa, de forte mediação tecnológica? em que termos? com ou sem uma maior liberação da Flatland imposta pelo mapa tradicional?

• a modelagem e a simulação ofertadas a partir da carta digital parecem descortinar um imenso horizonte, no qual o “virtual” assume o papel, muitas vezes, do “real”, estimulando algumas facetas dos “sentidos” e de aspectos psico-físicos do ser humano, a nível do intelecto, do emocional e do institivo-motor; certamente não se está articulando o mesmo “aparato” humano que é posto em operação diante do mapa tradicional, muito menos diante da paisagem “real”; que metamorfoses esta nova dinâmica cognitiva deve desencadear, até mesmo a nível epistemológico?, que transformações estão sendo promovidas pela “análise espacial” com base em um Sistema de Informação Geográfico?

• a aparência sedutora que o “Sistema de Informação” qualificado de “geográfico”, disfarçado sob o mesmo tipo de invólucro lúdico de um “jogo” em computador, é um convite à um outro tipo de “virtual”: o “geógrafo virtual”; dominando a tecnologia em seus mínimos detalhes, conhecedor dos dados georeferenciados disponíveis, esperto quanto as corretas práticas cartográficas, mas sem qualquer formação geográfica, indivíduos de distintas bases educacionais se arvoram a praticar “análises espaciais”, de forte pretensão geográfica; estaria se instituindo, como naqueles “jogos de aventura” em que cada jogador se identifica integralmente com um personagem, uma “realidade virtual” muito mais ampla, em que se reproduz não apenas o espaço mas seu observador, e mais ainda, sua inteligência?

Referências: Bibliografia Mestrado em Geografia

Dissertação de Mestrado (UFRJ, 1996):